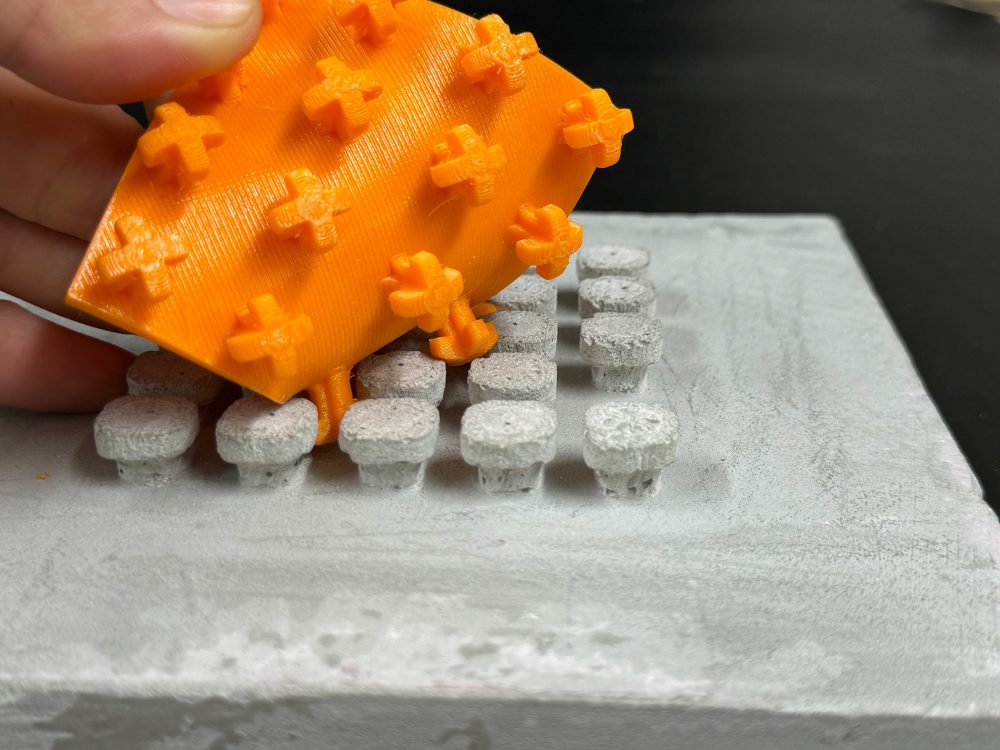

Das Klettelement verhakt sich im Bauteil. © IAT - TU Graz

TU Graz entwickelt Klettverschluss für Gebäudeteile

Ein interdisziplinäres Forschungsteam der TU Graz hat im Projekt ReCon gemeinsam mit Unternehmenspartnern ein Klett-Verbindungssystem für Gebäude entwickelt: Damit lassen sich unterschiedliche Gebäudeteile resilient verbinden und bei Bedarf einfach voneinander trennen. Dadurch können bei Reparaturen, Renovierungen oder Nutzungsänderungen Zeit, Material und Bauschutt eingespart werden.

Das geht aus einem vor kurzem veröffentlichten Pressetext der TU Graz hervor. Der Fokus bei diesem interdisziplinären Forschungsprojekt ReCon lag auf der Verbindung von Bauteilen mit unterschiedlicher Lebensdauer, bei denen irreversible Verbindungen den Austausch üblicherweise erschweren. Hierzu untersuchten die Forschenden zwei unterschiedliche Zugänge. Einerseits klebten sie industrielle Klettkomponenten auf herkömmliche Beton- oder Holzbauteile. Andererseits stellten sie Klettkomponenten aus den Rohbaustoffen Beton und Holz sowie aus Papierwerkstoffen her. Solche Klettsysteme ermöglichen es, langlebige Tragstrukturen, die über Jahrzehnte bestehen sollen, von kurzlebigeren Elementen wie Installationen, Oberflächen, Fußböden oder nicht-tragenden Innenwänden sauber zu trennen.

Teiletausch statt Abriss

„Das zentrale Prinzip von ReCon ist die Rückbaubarkeit von Gebäuden durch klar definierte, trennbare Schnittstellen“, sagt Projektleiter Matthias Lang-Raudaschl vom Institut für Architekturtechnologie der TU Graz. „Dadurch sind im Falle einer Renovierung oder neuen Nutzung nur jene Bauteile zu tauschen, die abgenutzt sind oder neuen Anforderungen entsprechen müssen. Das verlängert die Gesamtlebensdauer eines Gebäudes erheblich, da statt eines Abrisses ein einfacher Teiletausch genügt. Dadurch lassen sich viel Bauschutt und Materialverbrauch verhindern.“

Das entwickelte System mit Klettkomponenten aus Rohbaustoffen funktioniert wie ein Klettverschluss – nur in etwas größerer Dimension. An den zu verbindenden Enden der Bauteile befinden sich direkt eingearbeitete Pilzköpfe oder Haken, die sich auf der entgegengesetzten Seite in ein (eigens mittels 3D-Druck hergestelltes) Klettelement verhaken und damit fest verbinden. Die im Projekt entwickelten Verbindungssysteme zeigten bei Tests im Labor für konstruktiven Ingenieurbau der TU Graz eine gute Haftzugfestigkeit, die mit industriellen Produkten vergleichbar ist. Die Klettverbindung ist primär für Innenräume gedacht, um etwa nicht-tragende Holz- oder Gipswände oder Teile mit Installationen zu tauschen. Eine weitere Steigerung der Haftzugfestigkeit versprechen sich die Forschenden, wenn statt des im Projekt genutzten 3D-Drucks für das Klettelement Spritzguss oder gestanztes Metall zur Anwendung kommen.

Digitalisierung der Teiledaten

Neben dem Klettsystem entwickelten die Forschenden im Projekt ReCon das Konzept einer digitalen Anwendung, um die Wiederverwendung von Bauteilen zu erleichtern. Ziel war es, Bauteildaten langfristig nutzbar zu machen und dadurch zu einer verbesserten Kreislaufwirtschaft beizutragen. Das Team hat dafür zwei Methoden entwickelt: Zum einen integrierte es RFID-Chips in die Bauteile, wodurch Informationen zur Zusammensetzung und dem Einbaudatum direkt vor Ort auslesbar sind. Zum anderen untersuchten sie den Einsatz von QR-Codes, die auf das jeweilige Element gedruckt oder gestanzt werden und Mindestdaten zum Bauteil enthalten. Beim Rückbau lassen sich die Codes mit einem Smartphone scannen, um den Zustand des Elements einschätzen und mögliche Schadstoffe erkennen zu können. Das erleichtert nicht nur die Wiederverwendung, sondern erhöht auch die Sicherheit. So kann etwa ein prüfendes Labor schon viele Risiken erkennen, wenn das Herstellungsjahr eines Bauprodukts bekannt ist.

Sustainability Award 2024 erhalten

Das Projekt ReCon, in dem das Institut für Architekturtechnologie, das Labor für Konstruktiven Ingenieurbau sowie das Institut für Biobasierte Produkte der TU Graz mit den Unternehmen Axtesys und NET-Automation zusammenarbeiteten, wurde von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG gefördert und beim vom österreichischen Bildungs- und Klimaschutzministerium vergebenen Sustainability Award 2024 in der Kategorie Forschen mit Gold ausgezeichnet.

Loser Panoramabahn: Die Lärchenholzfassade im Ausseer Stil der barrierefreien Talstation unterstreicht die regionale Verbundenheit. @ C. Mantona

Internationale Auszeichnung für die Loser Panoramabahn

Seit dem 25. Oktober 2024 befördert die neue 10er-Kabinenbahn „Loser Panoramabahn” in Altaussee im steirischen Salzkammergut (Österreich) die Passagiere komfortabel, energieeffizient und barrierefrei in zwei Teilstrecken vom Tal auf den Berg. Die Seilbahnanlage steht beispielhaft für moderne Architektur, die sich harmonisch in die Landschaft einfügt und einprägsame Besuchererlebnisse schafft. Diese Leistung wurde vor kurzem mit dem „BIG SEE Architecture Award 2025“ belohnt.

Dies wurde Mitte letzter Woche bei Kaiserwetter mit einer feierlichen Veranstaltung im Loser Alm Bergrestaurant gewürdigt. Bei der feierlichen Übergabe betonten Ing. Rudolf Huber, Geschäftsführer der Loser Bergbahnen, Gerald Loitzl, Bürgermeister von Altaussee, sowie Architekt Dipl.-Ing. Gerhard Kreiner, Geschäftsführer der KREINERarchitektur ZT GmbH, die Bedeutung des „BIG SEE Architecture Award 2025” für die Region und das gesamte Projektteam. Bei der „Loser Panoramabahn” des Herstellers Bartholet vertrauten die Verantwortlichen auf das Know-how des erfahrenen Architekturbüros KREINERarchitektur ZT GmbH aus Gröbming. Die Stationsgebäude verbinden Modernität mit Regionalität, beispielsweise durch den Einsatz von Lärchenholz bei der Fassadengestaltung. Neben der optimalen Einbindung in die Landschaft waren Funktionalität, Barrierefreiheit und Energieeffizienz wesentliche Aspekte. So verfügt die Mittelstation der „Loser Panoramabahn” über eine PV-Anlage mit einer Leistung von 150 kWp, und die Bergstation ist mit einer 26 kWp-PV-Anlage ausgestattet. Außerdem wurden mehrere Tausend Parkplätze rückgebaut, was einer Bodenentsiegelung von rund 5.000 m² entspricht. Während der Betriebszeiten der „Loser Panoramabahn“ ist die Panoramastraße für den Individualverkehr gesperrt. Dadurch entfallen jährlich mindestens 40.000 PKW-Fahrten.

Betonten die Bedeutung dieser Anerkennung für die Region und das gesamte Projektteam, v.l.n.r.: Dr. Johann Maurer, Vorstandsvorsitzender der Hannes Androsch Stiftung, Bürgermeister Gerald Loitzl, Miteigentümer Alois Grill (Loser Bergbahnen), Architekt Dipl.-Ing. Gerhard Kreiner (KREINERarchitektur ZT GmbH) und Geschäftsführer Ing. Rudolf Huber (Loser Bergbahnen); im Hintergrund die Bergstation. @ C. Mantona

Die Award-Begründung von BIG SEE

Die ursprünglich in Südosteuropa ins Leben gerufenen „BIG SEE Awards“ haben sich seitdem zu einer globalen Plattform entwickelt, die herausragende Projekte ehrt. Ursprünglich dienten sie dazu, das kreative Potenzial der Region zu erkunden und zu feiern. Heute werden besondere Leistungen unter anderem in den Bereichen Architektur, Innenarchitektur und Design ausgezeichnet. Laut BIG SEE setzt die Region mit der „Loser Panoramabahn” ein klares Zeichen für innovative, ökologische Architektur und zukunftsorientierte Mobilität. Die hochmoderne Seilbahn gewährleistet eine schnellere, sicherere und barrierefreie Verbindung zum Loser und bietet einen atemberaubenden 360-Grad-Panoramablick. Auf einer Strecke von 3,5 km verkehrt die Seilbahn in zwei Teilstrecken mit insgesamt 76 Kabinen (im Design F. A. Porsche), die jeweils Platz für zehn Passagiere bieten. Die Fahrt dauert nur zwölf Minuten und bietet höchsten Komfort und maximale Energieeffizienz, so die Ausführungen von BIG SEE.

Die Mittelstation vereint Funktionalität mit Modernität und überzeugt durch ihr gelungene Design. @ C. Mantona

Zu den Stationsgebäuden:

- Talstation (859 m ü. M.): Sie verbindet modernste Seilbahntechnik (beispielsweise die Abspannung für Teilstrecke 1) mit einem kundenfreundlichen Ticketbereich. Ihre Holzfassade im traditionellen Ausseer Stil unterstreicht die regionale Verbundenheit.

- Mittelstation (1 402 m ü. M.): In dieser großzügigen Station sind unter anderem die Seilbahntechnik (Antriebseinheit für Teilstrecke 1) und die vollautomatische Garagierung für alle 76 Kabinen untergebracht.

- Bergstation (1 610 m ü. M.): Sie beeindruckt mit einem großen Panoramafenster, das einen spektakulären Blick auf die umliegende Berglandschaft bietet. Dort befindet sich z.B. die Antriebseinheit für die Teilstrecke 2.

Mehr Informationen zum Award finden Sie unter:

Am 26. Juni 2015 wurde das neue Gipfelgebäude auf dem Chäserrugg eröffnet. Es ist das erste Haus des Basler Architekturbüros Herzog & de Meuron in der Ostschweiz. @Toggenburg Bergbahnen AG

Zehn Jahre Chäserrugg: Architektur als Impuls für den Tourismus

Im Sommer 2025 ist das Gipfelgebäude Chäserrugg der Toggenburg Bergbahnen AG bereits seit zehn Jahren für die Gäste geöffnet. Dieses Jubiläum wird am kommenden Samstag, den 28. Juni 2025, auf dem Gipfel gefeiert. Musikalische Unterhaltung, eine Ausstellung und öffentliche Führungen ergänzen an diesem Tag den Ausflug der Gäste auf den Chäserrugg.

Am 26. Juni 2015 wurde das neue Gipfelgebäude auf dem Chäserrugg eröffnet. Es ist das erste Haus des Basler Architekturbüros Herzog & de Meuron in der Ostschweiz und war damals gleichzeitig ihr höchstgelegenes Projekt mit 2.262 m ü. M. Das Haus vereint die Bergstation der Luftseilbahn mit einem Gipfelrestaurant und bildete damals den sichtbaren Anfang der touristischen Weiterentwicklung im Toggenburg. Zehn Jahre später wird nun das Jubiläum gefeiert – nicht nur des Gebäudes, sondern der damit verbundenen Impulse für eine wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Tourismusentwicklung in der Region.

Abwechslungsreiches Programm am Jubiläumstag

Anlässlich des Jubiläums finden am Samstag, den 28. Juni 2025, verschiedene Events statt. So bietet beispielsweise das Duo AlpTraum eine klangvolle Reise durch die europäische Volksmusik. Am Nachmittag tritt der Jodelclub Säntisgruess auf. Während des Tages haben die Gäste auch die Möglichkeit, im Tenn und im Alpzimmer die Ausstellung zur Entwicklung vom Bau auf dem Gipfel zu besuchen.

Die verschiedenen Events sind öffentlich und können kostenlos besucht werden, bei den Führungen wird aufgrund beschränkter Platzzahl um Anmeldung gebeten. Den Gipfel erreichen die Gäste entweder mit den Bergbahnen (Chäserrugg Ticket ab CHF 31 mit GA/HTX, online und an den Kassen erhältlich) oder in Verbindung mit einer Wanderung.

Programmdetails und Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier:

https://www.chaeserrugg.ch/10-jahre-chaeserrugg

Über die Toggenburg Bergbahnen AG

Das Unternehmen betreibt die Seilbahnanlagen, mehrere Gastronomie-Betriebe und die Skischule im Chäserrugg Gebiet, Toggenburg. Es differenziert sich durch eine konsequente Nachhaltigkeitsstrategie in allen Bereichen: sanfter Tourismus mit Respekt vor der Natur und schonendem Umgang mit den Ressourcen, Einbettung in das lokale Sozialleben mit Arbeits- und Ausbildungsplätzen und gezielte Aktivierung des regionalen Wirtschaftskreislaufes. Seit 2011 arbeitet die Toggenburg Bergbahnen AG mit dem Architekturbüro Herzog & de Meuron zusammen. Die notwendige Infrastruktur soll nicht die Landschaft erobern, sondern mit ihr für die Besucher eine interessante Wechselwirkung erzeugen. Seit 2015 wurden gemeinsam das Gipfelgebäude auf dem Chäserrugg, die drei Stationen der Stöfeli-Bahn, ein Pavillon an der Piste, und zuletzt im Zuge der Erneuerung der historischen Standseilbahn zum Iltios der Bahnhof Unterwasser im Tal realisiert.

Wichtige Auszeichnung erhalten

2021 wurde die Toggenburg Bergbahnen AG für den natur- und kulturnahen Tourismus und die sorgfältigen Erneuerungen der Infrastruktur von der Stiftung für Landschaftsschutz Schweiz zur „Landschaft des Jahres“ gekürt.

Mehr über das Unternehmen sowie die Tätigkeitsfelder erfahren Sie hier:

https://www.chaeserrugg.ch/de/informieren/toggenburg-bergbahnen

Das Gourmetrestaurant Ice Q fungiert im James Bond „Spectre“ als Klinik. ©Ötztal Tourismus/Rudi Wyhlidal

Hoch hinauf: Bauen mit Nachwirkeffekt

Die hochalpine Architektur ist in der Baugeschichte eine relativ junge Disziplin. Dennoch gelingt es ihr mit bemerkenswerten Projekten höchste Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Beispiele Ice Q und Bergstation König Laurin 2 treten den Beweis an.

Das Restaurant Ice Q in Sölden befindet sich neben der Bergstation der Gaislachkoglbahn auf 3.048 m Seehöhe. Seit seiner Eröffnung 2013 hat es sich zu einem Besuchermagnet und Gourmettempel entwickelt, der sich etwa 2 Hauben im Gault Millau Guide 2023 erkocht hat sowie 2 Gabeln und 89 Punkte im Falstaff Restaurantguide 2023. James Bond war 2015 in der Folge „Spectre“ genauso vor Ort wie Heidi Klum mit Germany‘s next Topmodel 2019 oder Dieter Bohlen mit dem DSDS Recall 2020.

Entstanden ist der Baukomplex Ice Q nach Plänen vom Architekturbüro obermoser + partner architekten, das auch schon für die architektonische Gestaltung der Gaislachkoglbahn verantwortlich zeichnete und 2022 eine Auszeichnung des Landes Tirol für neues Bauen erhalten hat, den Industriebaupreis Award 2022 oder den Big See Architecture Award 2021, um nur einige der jüngeren Auszeichnungen zu nennen.

Das Restaurant Ice Q ruht auf drei hydraulisch verstell- und verschiebbaren Einzelfundamenten und besticht durch seine rund 900 m² umfassende Ganzglas-Fassade, die an einen Eiskristall erinnert. Zum Einsatz kommt ein Dreifach-Isolierglas in einer besonders wärmedämmenden Ausführung. Das Standard-Glasformat, das man hier verwendet hat, ist rund 4,7 m hoch, und 1,45 m breit. Das Gewicht beträgt rund 600 kg pro Scheibe.

Erreicht wird das Restaurant mithilfe eines wettergeschützten Tunnels. Ebenerdig befindet sich ein Speiseraum mit südseitiger Terrasse und rund 100 Sitzplätzen, im 1. Stock gibt es eine Lounge mit weiteren 40 Plätzen und einer vorgelagerten Terrasse. Das Dach wurde so konzipiert, dass es als Aussichtsplattform zugänglich ist, eine Hängebrücke verbindet es mit dem Gipfel des Gaislachkogls. Für die Innenräume hat man Materialien der Umgebung verwendet, also etwa Naturstein vom Tiefenbachgletscher, Holz sowie Loden für Sitzpolster oder Schafwollteppiche.

Zauberhafte Welt im Berg

Die 10er-Kabinenbahn König Laurin 1 und 2/Carezza/Italien, führt von der Frommer Alm zur Mittelstation auf rund 2.000 m Seehöhe, dann in der 2. Sektion weiter bis zur Kölner Hütte auf 2.337 m Seehöhe. Die Bergstation dieser Seilbahn, die Doppelmayr 2021 gebaut hat, verfügt über eine außergewöhnliche Architektur, die ihre Wirkung im Zufahrtsbereich auf die Ein- und Ausfahrtshöhlen für die Seilbahn und einen Zutrittstunnel für Wanderer und Skifahrer beschränkt, über die man den unterirdisch angelegten Stationsraum erreicht. Über eine Rolltreppe gelangt man dann ein Stockwerk höher in die sogenannte Laurin Lounge. Vor der Lounge wurde eine großzügige Terrasse angelegt.

Die markante Form und architektonische Ausgestaltung erschließt sich dem Besucher im Stationsinneren, das einem unterirdischen Palast aus Kristallen gleicht und der Sage über König Laurin mit seiner unterirdischen Schatzkammer Rechnung trägt. Geplant und entworfen wurde die Bergstation vom Architekten Werner Tscholl, Italiens Architekt des Jahres 2016. Florian Eisath, CEO Carezza Dolomites, erklärt im Gespräch mit dem MOUNTAIN MANAGER, die Hintergründe für die gewählte Ausführung:

Warum hat man sich für eine unterirdische Bergstation entschieden, wie ist die Idee entstanden?

Die Bergstation der Kabinenbahn König Laurin 1+2 liegt an einer landschaftlich sehr exponierten Stelle, direkt am Felsen des Rosengarten Massivs, zusätzlich ist die Fläche, welche zur Verfügung steht, begrenzt. Bis zum Jahr 2020 war ein fixgeklemmter 2er Sessellift der Zubringer u.a. zur historischen Kölner Hütte. Auf einer Art Kanzel war die kleine Umlenkstation positioniert. Nachdem man die Anlage dem Stand der Technik anpassen wollte und wir uns für eine Kabinenbahn entschieden haben, war es klar, dass für die doch wesentlich größere Station eine Innovative Lösung hermusste. Bereits mein Vater Georg Eisath hat ab dem Jahr 2015 in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Institutionen an einer Valorisierung der Zone „Kölner Hütte“ gearbeitet. Dabei wurde die Idee einer unterirdischen Station mit direktem Zugang zur im Landesbesitz befindlichen Kölner Hütte geboren. Mit meiner Übernahme des Unternehmens und der anstehenden Konkretisierung der Idee haben wir uns dann an Italiens Architekt des Jahres 2016 Werner Tscholl gewandt, welcher unsere Vorgaben auf Papier brachte und diese mit uns ab 2020 umsetzte.

Welche Bedeutung hat die Architektur für die Akzeptanz des Gesamtangebots?

Die Architektur spielt eine wesentliche Rolle im Gesamtangebot. Der Gast bzw. Besucher nimmt die Architektur nicht immer als solche wahr, unterbewusst verleiht hochwertige Architektur allerdings eine Qualitätsanmutung, welche zu einer positiven Wahrnehmung führt. Zusätzlich kann die Architektur hervorragend im Marketing und in der Kommunikation verwendet werden.

Wie kommt die Ausgestaltung bei den Gästen an, gibt es Rückmeldungen?

Die Gäste sind begeistert von der Umsetzung. Viele wissen nicht, was sie an der Bergstation erwartet und sind umso überraschter, wenn sie in die „Schatzkammer von König Laurin“ einfahren. Nachdem die Station von außen als solche nicht mehr erkennbar ist, erhalten wir auch sehr viel Lob für die naturnahe Eingliederung der Station in die Natur. Das Ziel der Schaffung einer unsichtbaren Bergstation ist gelungen.